清 絢氏

清 絢氏「五節供の食べものの地域性―端午の節句を例にー」

要約文

日にちが限定される「五節供」は、地域によってとれる食材の違いから、さまざまな変化がある。今回は、5月5日の端午の節供を例にとって、地域の食の違いの素晴らしさを表現された。数々の歴史書、多くの県への聞き取りなどを実施される中での、報告となった。例えば、江戸時代においては、江戸の町では、ちまきと柏餅が食べられていたが、大阪では、ちまきは、当時の大阪では(現代にも通じるが)ちまきが主流で食べられていた。また、各県ごとにも、食材や文化の違いから地域性が大きく違い、違いがその地域の良さを表していると、実物を、スライドで写しながらお話されました。お話から、五節供(端午の節供)を例にとりながら、郷土料理の魅力が伝わって参りました。

柏餅の広まり

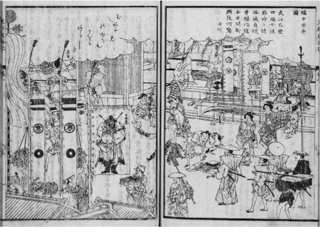

江戸時代後期に記された『東都歳時記』(1838)には、節供の菓子としてちまきと柏餅が描かれている。

現在でも端午の節供には欠かせないちまきと柏餅。ちまきの由来は古代中国にまで遡るが、柏餅は比較的新しい。江戸時代の日本で誕生したとされる。江戸初期の『日本歳時記』(1688)には節供の菓子としてちまきしか登場しない。しかし、幕末の様子を記した『江戸府内絵本風俗往来』(1905)には「市中皆柏餅を喰う」とあり、その間に柏餅が江戸に広まったことが読み取れる。

『続飛鳥川』(江戸中期)によれば、柏餅は宝暦の頃(1751-64)に売られ始めたとあり、その頃に誕生したと考えられる。群馬県高崎周辺の年中行事を記した『閭里歳時記』(1780)や、福島県いわき市の旧藩政時代の風俗を記した『磐城誌料歳時民俗記』(明治中期)にも、節供の菓子として柏餅が記されており、一方でちまきは登場しない。これらの史料からは、ちまきに代わって柏餅が定着していった様子がうかがえる。

ちまきが主流の大阪

しかし、江戸後期に全国で柏餅が定着したかというとそうとも言えず、例えば幕末の大阪の様子を記した随筆『浪華の風』(1855〜63頃)には「柏餅を製するは稀なり。すべて茅巻を用ゆ。」とあり、同時期の大阪町人の年中行事や儀礼を記した『例歳式目帳』(1855)にも柏餅は見当たらず、ちまきのことしか書かれていない。どうやら、幕末の大阪ではちまきが主流であったようだ。

土地ごとの多彩な節供菓子

端午の節供菓子は、こうした江戸と大阪の違いに限らず、非常に地域性が豊かである。『越後国長岡領風俗問答状答』(1815〜16頃)には、新潟県長岡の節供の様子が「食品は粽、笹餅など贈答し祝ひ侍り。菰を用ひず、皆青笹を用侍り」と記されている。青笹を用いた「笹餅」やちまきが食されていたのだ。現在の長岡でも、笹の葉で包んだ笹餅や笹団子、三角ちまきが端午の節供を彩る。

同じ頃の秋田の風俗を記した『出羽国秋田領風俗問答状答』(1815〜16頃)には「食品はちまきの外に、笹まきと申ものを作り候。笹の廣葉にて三角に折、内へ米をみて、からけ煮て、大豆の粉にてくらふ」とある。笹巻きというのは、現在も秋田県内各地で食されている伝統食で、端午の節供だけでなく、田植え後のさなぶりでも作られる行事食である。

一方、『鹿児島ぶり』(1835)には、九州は鹿児島県の節供の様子が記されている。「五月節句、柏餅なし。まきと云て、チマキを喰。下々は竹の皮に巻てむす。米のままもあり、粉にせしもあり」とのことである。つまり、鹿児島では柏餅は食べず、ちまきが主流であったようだ。鹿児島では今でも、もち米を竹の皮で包み、あく汁で煮る「あくまき」(ちまきとも呼ばれる)が食されているが、史料にある「ちまき」はこの「あくまき」のことを指していると考えてよいだろう。

以前、あくまきの調査で訪ねた鹿児島市の家庭では、もち米を竹の皮で包み、一斗缶にぎっしり詰めて、そこにあく汁をそそぎ、弱火で2時間ほど煮ていた。すると、もち米が飴色に色づき、米の粒がなくなって餅のようなぷよぷよと弾力のある状態になる。きな粉や砂糖、黒蜜をかけて食べると、あくのほのかなえぐみと独特の食感でおいしい。あくまきは保存食としても重宝されており、常温でも1週間程度は日持ちするとのこと。西郷隆盛も西南戦争のときに兵糧として持って行っていたと伝わる、鹿児島の伝統の菓子である。

このように、江戸時代から現在に至るまで、節供の菓子は地域性が非常に豊かである。

鶴岡の笹巻き

鶴岡の笹巻き

酒田の笹巻き

酒田の笹巻き

次に、その他の地域の節供菓子をいくつか紹介したい。まず、山形県の笹巻きである。庄内地方の笹巻きは2種類あり、鶴岡の笹巻きは鹿児島のあくまきに似た、あく汁で煮て作る飴色のタイプ、一方、酒田の笹巻きはもち米を笹で包んで茹でた白いタイプ。どちらもきな粉や黒蜜をつけて食べる。

次はサルトリイバラ(サンキライ)の葉を用いた餅である。柏餅というが、柏の葉を用いるのは主に東日本で、西日本ではこのサルトリイバラの葉を用いるのが一般的であり、それが「柏餅」「しばもち」「いびつ餅」など地域によって様々な呼称で呼ばれている。どれも柏餅に似て、餅の中に甘い餡が入っているものが多い。

愛媛県のしばもち

愛媛県のしばもち

淡路島のいびつもち

淡路島のいびつもち

身近な植物の利用と段取り

こうした多様な地域性が生まれる理由のひとつに、端午の節供の菓子に植物の葉が用いられている点がある。柏葉やサルトリイバラ、笹や栃、朴葉など、地域によって身近にある植物を利用したため、土地ごとの味も生まれたといえる。

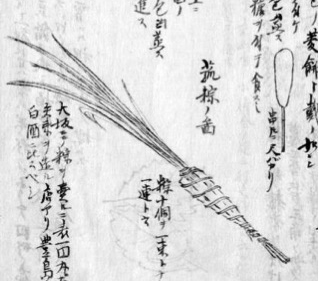

自然の植物を利用するには、葉の採集から必要となるため、手間がかかり段取りも重要である。岐阜県飛騨市の史料『飛騨船津町北沢家年中行事』(1867)から、端午の節供の様子を紹介しよう。4月28日に笹の葉を採集に行き、下処理し水につけておく、5月3日に笹巻を作り、5月4日に知人縁者に配る、5月5日に家内で笹巻と赤飯を食し、節供を祝う。1週間ほど前から、節供祝いの準備を進めていたのだ。

福井県越前市のちまき作り

最後に、以前訪ねた福井県越前市でのちまき作りの様子を紹介する。当地ではちまき作りに自然の笹の葉や棕櫚の葉を利用するため、月遅れである旧暦の端午の節供に行事を行っていた。新暦の5月上旬頃はまだ葉の生育が十分でなく、利用に適さないためである。

端午の節供に作られるちまきだが、別の役割もあった。この辺りではかつて田植えを終えた後、地域の男性たちは北関東や東北へと漆掻きの出稼ぎに出たという。ちまきは、その出稼ぎの旅の携行食としても重宝された。固くなっても茹でなおせばもとの柔らかさに戻るちまきは、長旅には頼もしい存在だったそうだ。

和食会議では、今後五節供に関する様々な取り組みを進めていくが、今回紹介したような地域性を尊重し、地域ごとの特色を活かした普及啓発活動や調査研究を進めていきたい。