調査・研究部会幹事 清 絢氏の講演(第3回目)

清 絢氏

江戸の人日の節供

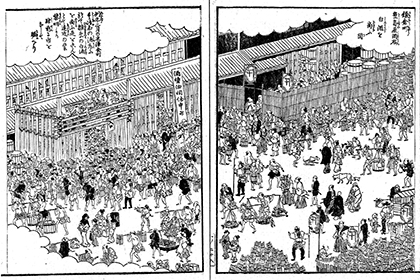

『江戸府内絵本風俗往来』(1905)

国立国会図書館デジタルコレクションより

『江戸府内絵本風俗往来』(1905)には、江戸時代の人日の節供の様子が描かれている。紋付き小袖に麻上下を着て、恵方に向かい、「遠土の鳥の渡らぬ先より」などと唱えながら若草を打ちはやし、翌日その若菜を入れた粥を食べるという。

さらに『東都歳時記』(1838)には、人日の朝には身分の高いものも低いものも皆、七草粥を食べると記されており、江戸時代後期には、庶民にまでその習慣が広まっていた様子がわかる。

代表的な行事食・七草粥

人日の節供といえば七草粥。「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」の七種類が一般的な春の七草とされているが、古くから定まっていたわけではない。中国から五節供の風習が伝わった平安時代には、米やアワ、ヒエなどの穀物を入れた汁物が食べられていた。それがしだいに新年に芽吹いたばかりの若菜を入れた粥へと変わっていったと考えられている。

例えば、室町時代の『壒嚢鈔』(1446)では、七草にはいくつかの説があると記されており、アシナ、ミミナシといった現在とは異なる植物が七草に含まれている。江戸初期の『日本歳時記』(1688)を見ると、現代と同じ七草の表記が見える。江戸時代以降は、江戸幕府が人日を五節供の一つに定め祝日としたことも影響してか、七草といえばこの七種を示すのが一般的になっていく。

『守貞謾稿』に見る人日の節供

『守貞謾稿』(1867)には、正月7日には、三都どこでも七草粥を食べるが、庶民は1,2種類の青菜しか加えず、江戸では粥になずなと小松菜、京阪ではなずなとかぶ菜を加えた程度だったとある。七草といっても、民間では七草全種類をそろえて行事を行っていたわけではないのだ。

また、貧しい民衆や農民が身近に生えているなずなを摘んで売り歩き、生活の足しにした「なずな売り」の姿も見られたという。

海藻入りの粥を食べた地域も

実際には地方によっていろいろな七草粥が食べられていた。

例えば、江戸時代後期の『陸奥國白川領風俗問状答』(1815〜16頃)には、現在の福島県でナズナ、セリ、カブ、ほんだわら、つのまた、こんぶ、串柿などを入れた粥が食べられていたとある。ホンダワラ、ツノマタ、昆布、これらの海藻類は生を使用したのか、あるいは乾燥させて保存も可能だろうから、乾物を戻して使ったのかもしれない。

こうした事例以外にも、特に寒冷地では乾物や保存可能な食品を加えた記録も目立った。さらに、何も手に入らなければ白粥の場合すらあった。多くの地域では七草がそろわず、土地の暮らしに合わせた思い思いの七草粥を作り祝っていたようだ。

七草粥以外の行事食も

新潟県長岡市の記録である『農家年中行事記』(1839)では、大根、ゴボウ、にんじん、昆布、するめ、里芋、こんにゃくなどを入れた雑煮を人日に食べていた。また、昭和初期の博多では、七草汁といって、大根、カブ、ヨモギ、ナズナ、セリ、ヨメナ、かつおなを入れた味噌汁を食べた記録もあった。

人日を代表する行事食は七草粥だが、実際には手に入る青菜や乾物などを上手に活用し、各地でその土地の暮らしに合わせて、思い思いの人日を祝っていたと考えられる。

江戸時代の上巳の節供

江戸幕府の儀礼の様子を描いた『徳川盛世録』(1889)には、美しい雛人形や調度品の並んだ豪華な段飾りが登場し、江戸後期の華やかな上巳の節供の様子がしのばれる。何段もあるような雛人形が一般にまで広く普及するのは明治以降だが、上巳の節供を祝う習慣自体は江戸後期には庶民にまで広まっていた。

『雛人形』(1857)

国立国会図書館デジタルコレクションより

江戸時代の『雛人形』という絵には、上巳の節供の供え物が描かれている。白餅と草餅の重なった菱餅、鳥などの形を模した落雁、白酒の瓶や魚、あられのような菓子も見える。

江戸の街では白酒が流行

別名「桃の節供」とも呼ばれる上巳の節供、欠かせないお酒というと古くは桃花酒だった。もともと、古代中国で桃は邪気や厄災を払い、長寿をもたらす神聖な木だと考えられ珍重されてきたからだ。日本もそうした中国の文化を取り入れ、桃花酒を飲用してきた。

江戸初期の『日本歳時記』(1688)には、上巳の節供に桃花酒を飲むと記されており、桃花酒は病を取り除き、顔色も良くなると、その効能が書かれてもいる。薬効を期待して飲まれていたのだろう。

江戸後期の『東都歳時記』(1838)には、桃花酒と並んで「白酒」の文字も見える。この頃には両者が併用されていたようだが、次第に白酒が広まり、そちらが主流となっていった。

『江戸名所図会』(1834−36)

国立国会図書館デジタルコレクションより

江戸で白酒といえば『江戸名所図会』(1834−36)に描かれた「豊島屋」が有名だ。神田川沿いの鎌倉町にあった酒屋で、例年2月末になると雛祭り用の白酒を買い求める客でごった返したという。

母子草の草餅から蓬の草餅へ

草餅も上巳の節供に欠かせない行事食のひとつだ。現在はヨモギを搗きこんだ餅を草餅と呼ぶのが一般的だが、古くは母子草(ハハコグサ)が用いられていた。母子草は春の七草のひとつ「ゴギョウ」のこと。平安時代の記録に、3月3日に母子草をついて餅にしたとあり、この頃にはすでにこうした習慣があったものと考えられる。

しかし、母子草の草餅はしだいに作られなくなり、遅くとも室町時代には蓬の草餅が作られるようになり、江戸時代の『日本歳時記』(1688)や『本朝食鑑』(1697)では、蓬の草餅が紹介されている。これらの文献からは、江戸時代の早い段階で、蓬の草餅が一般化していたと推察できる。

守貞謾稿』菱餅図

国立国会図書館デジタルコレクションより

『守貞謾稿』(1867)には、東西の草餅が比較して記されている。

京阪では蓬を搗きこみ、さらに青粉を加へて美しい緑色にするが、江戸では蓬を入れるのはまれで、多くは青粉で緑色に染めるのみであるという。そして、呼び名も異なり、江戸では「くさもち」、京坂では「よもぎ餅」と呼んだとある。

ハマグリやサザエなど貝類も

上巳の節供にはハマグリなどの貝類を食すことも多くあった。

明治初期に刊行された『東京風俗志』(1901)では、雛祭の供物として菱餅、はぜ(米粒を煎ったもの)、いりまめ、サザエ、ハマグリがあげられ、親しい人を招いて、赤飯や白酒を勧めたと記されている。

3月3日は旧暦では4月上旬頃で、ちょうど大潮で潮干狩りがたのしめる頃だった。江戸でも深川や佃島などでさかんに潮干狩りが行われており、ハマグリやアサリなどが採れた。現在も雛祭りの日に、海辺で貝を拾ったりする磯遊びの風習が残っている地方もある。

彩り豊かな節供菓子

雛祭りの菓子には、今でも個性豊かな郷土菓子が作られている地域も多い。

まず、岐阜県東濃地方の「からすみ」。からすみというとボラの卵を想像するが、まったく関係ない。米粉を練って甘みをつけ、専用の木型で富士山のような山型にととのえ、蒸して作る。そのまま食べるほか、固くなると焼いて食べることもあるという。白砂糖で甘みを付けた白、黒糖の黒、蓬の緑、落花生やくるみを混ぜたものもある。

節供菓子だが、現在はおみやげ用として通年で販売されている。

次に、新潟県佐渡の「おこしがた」。上新粉ともち粉を練って、白い餅と食紅で色付けした赤や緑の餅を用意し、鯛や桃、カブ、花などの木型で成形する。それを椿の葉に乗せ、蒸して作られる。雛祭りだけでなく祝い事や法事にも供えられる。そのまま食べるほか、焼いて砂糖醤油をつけたり、中に甘いあんこを入れる家庭もあるという。